5 réflexions positives pour rester critique face aux vidéos « What I Eat in a Day »

5 réflexions positives pour rester critique face aux vidéos « What I Eat in a Day »

En nutrition, les titres accrocheurs abondent sur le Web: « Manger épicé réduit le risque de mortalité », « Pour maigrir, mangez du chocolat noir » ou « Boire du café ferait vivre plus longtemps ».

On clique, on lit, on partage… mais souvent, ce qu’on trouve derrière manque cruellement de substance scientifique. Ces affirmations séduisantes reposent trop souvent sur des raccourcis, des surinterprétations, ou une confusion classique : celle entre une corrélation et une causalité.

C’est exactement pour ça qu’on doit apprendre comment savoir si une étude en nutrition est fiable. Parce que dire qu’une pomme par jour éloigne le médecin pour toujours, c’est bien beau, mais encore faut-il savoir si c’est vraiment grâce à la pomme, à cause du système de santé débordé, ou simplement une coïncidence.

|

mots de Annie Ferland, PhD DtP-nutritionniste

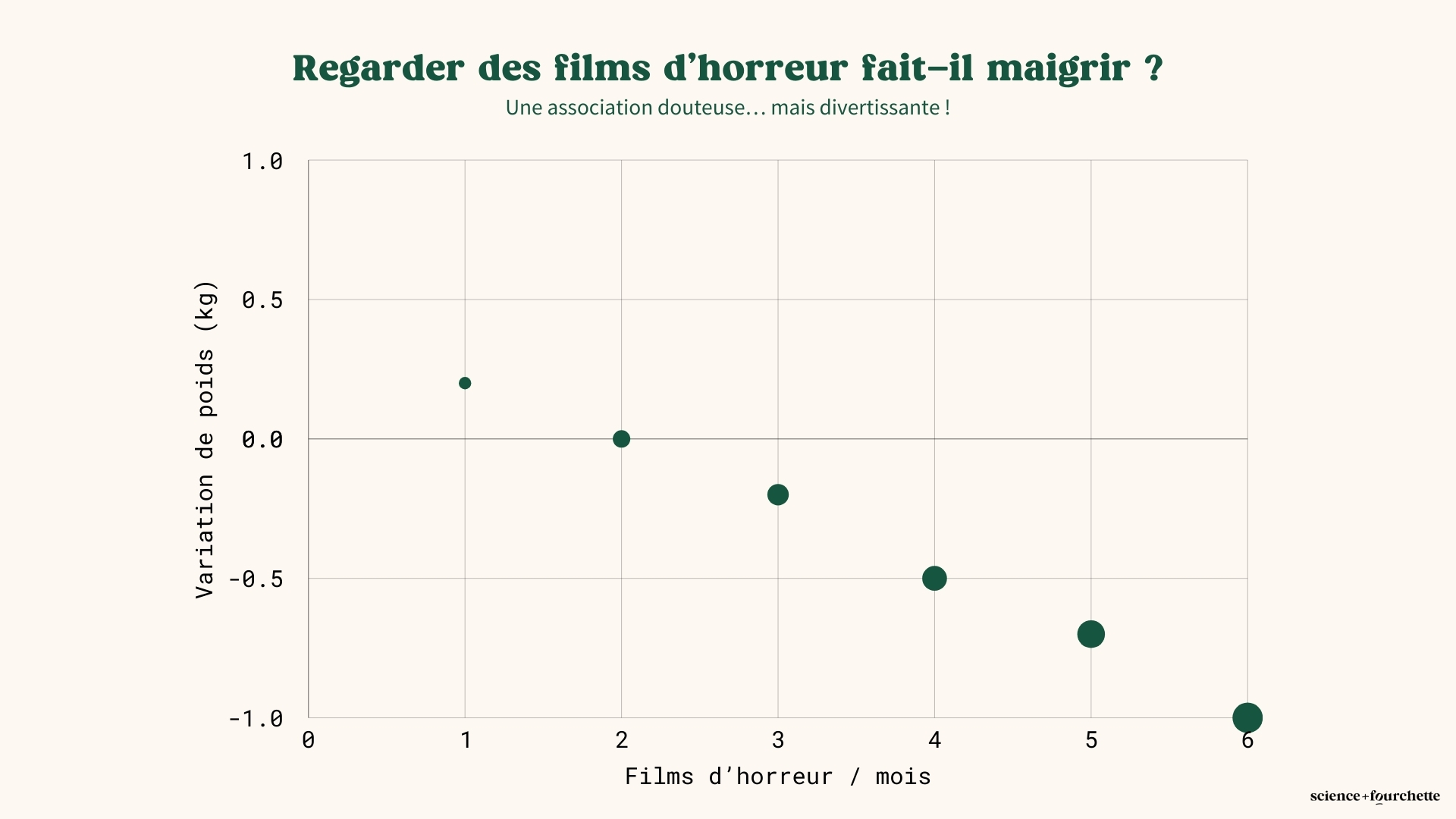

Quand on voit des titres comme » Regarder des films d’horreur ferait maigrir « , il y a de quoi hausser un sourcil (ou deux). Ces affirmations accrocheuses sont souvent le reflet d’une confusion fréquente: celle entre corrélation et causalité. En clair, ce n’est pas parce que deux choses arrivent en même temps que l’une cause forcément l’autre. C’est souvent le signe que ceux qui rapportent l’histoire confondent corrélation et causalité … et en tirent des conclusions plus effrayantes que le film lui-même!

Par exemple, parce qu’une petite étude a observé que certaines personnes brûlaient légèrement plus de calories en regardant un film d’horreur, on en a conclu un peu vite que ce type de film pouvait devenir une stratégie minceur. Effrayant… mais scientifiquement douteux.

Même des professionnels de la santé tombent parfois dans le piège, faute d’avoir le temps (ou la formation en statistique) pour décortiquer ce qui se cache derrière le titre.

Pour vraiment savoir si une étude en nutrition est fiable, il faut d’abord comprendre de quel type d’étude il s’agit, et ce qu’elle permet ou non de conclure.

Par exemple, une étude d’observation, c’est comme remarquer qu’il y a souvent des parapluies ouverts quand il pleut. Les deux sont liés, mais ce n’est pas le parapluie qui cause la pluie. Ces études peuvent montrer qu’il existe un lien entre deux choses, mais elles ne prouvent pas que l’une cause l’autre.

À l’inverse, un essai clinique randomisé, c’est comme une vraie expérience contrôlée (et qui coûte très cher à effectuer). On sépare des groupes de façon aléatoire, on change un seul facteur à la fois, et on regarde les effets. Ce type d’étude peut démontrer un vrai lien de cause à effet.

Et il y a encore plus solide! Les revues systématiques et les méta-analyses, qui comparent les résultats de plein d’études pour tirer une conclusion plus fiable, et sur ce quoi on se base pour émettre des recommandations en nutrition (eh oui! Comme les recommandations du Guide alimentaire canadien!).

Et pour savoir si une étude est solide, il faut aussi se poser quelques questions :

Si on ne trouve pas ces éléments, il faut rester prudent, même si le titre semble super convaincant et que la nouvelle fait la une des journaux.

Prenons le cas célèbre des Oreo « aussi addictifs que la cocaïne » … chez le rat. Une étude de laboratoire a observé que des rats préféraient les Oreo à d’autres aliments, et que cela activait les centres du plaisir dans leur cerveau.

De là à comparer l’effet du sucre à celui d’une drogue dure, il y a un pas que plusieurs médias ont franchi, sans trop se poser de questions. Résultat: un message trompeur, amplifié à grande échelle qui a créé une fausse croyance.

Ce qu’on oublie de préciser, c’est que cette étude ne montrait qu’une corrélation, pas un lien de cause à effet. Et c’est souvent là que le bât blesse en nutrition. On observe deux phénomènes liés, puis on saute trop vite à la conclusion que l’un cause l’autre. Mais sans une vraie expérience contrôlée, ce genre d’affirmation est aussi fragile qu’un biscuit trempé dans du lait.

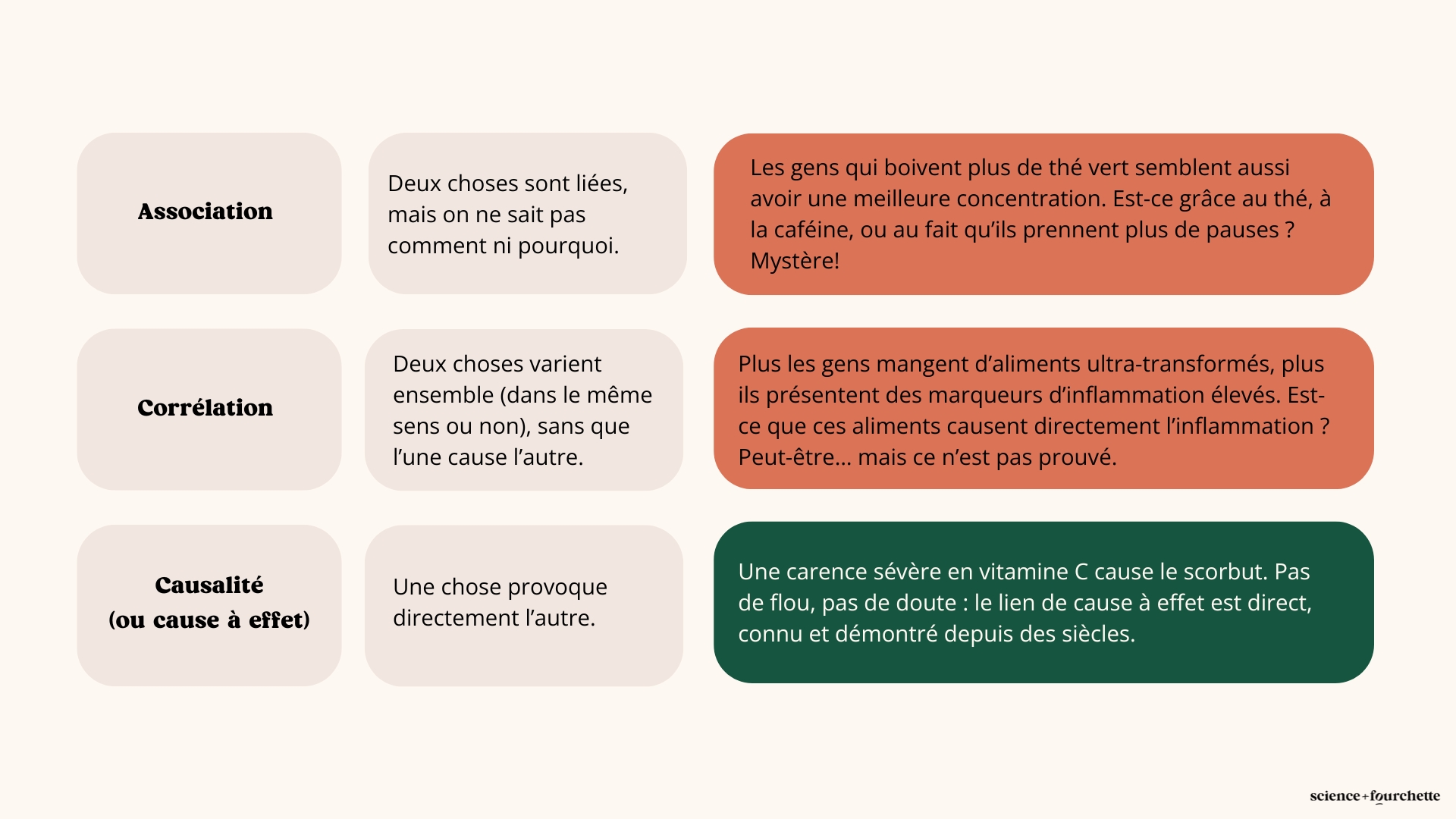

Un lien de cause à effet, c’est quand une chose en entraîne vraiment une autre – pas juste deux affaires qui arrivent en même temps par hasard. Pourtant, en nutrition, on voit très souvent des gros titres qui confondent corrélation et causalité… et qui, ironiquement, pourraient eux-mêmes être corrélés à un bon coup de marketing, vus le nombre de clics qu’ils récoltent !

Mais ce qu’on veut vraiment, c’est autre chose. On veut des titres qui s’appuient sur des études capables de démontrer un vrai lien de cause à effet. Parce que ce qui nous intéresse, ce n’est pas juste de savoir que deux éléments sont liés. Ce qu’on veut savoir, c’est : si on mange telle affaire, est-ce que ça va réellement faire telle chose sur notre santé ?

Et ça, c’est pas mal plus compliqué à prouver. Ça prend du temps, de bons protocoles, beaucoup d’argent…

La prochaine fois qu’un article promet une révolution santé en une bouchée, prenons quelques secondes de recul. Est-ce que l’auteur a confondu association et relation de cause à effet? Est-ce qu’on nous sert un gros titre sur une petite étude?

Ce réflexe critique peut nous épargner bien des fausses croyances et peut-être même inspirer quelques journalistes à revoir leurs classiques.

Et si on veut vraiment faire avancer les choses? Pourquoi ne pas leur écrire. Après tout, un bon doute bien placé, ça vaut parfois plus qu’un mauvais scoop.

Merci de respecter le travail et la recherche derrière ce contenu en citant « Science et Fourchette » si vous le partagez, l’utilisez, ou même vous en inspirez, quel que soit le contexte. Toute reproduction, en partie ou en totalité, doit faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable.

Willett WC. Nutritional Epidemiology. 3rd ed. New York: Oxford University Press; 2013. 529 p.

Ioannidis JPA. The Challenge of Reforming Nutritional Epidemiologic Research. JAMA. 2018;320(10):969-970.